Moose der Schweiz: Was sie sind und wie sie leben

Warum ein Buch über Moose? Moose werden von den meisten Menschen kaum wahrgenommen. Sie sind der unauffällige, grüne Teppich auf dem Waldboden, an Felsen und auf alten Mauern. Wer aber genauer hinschaut, findet eine faszinierend vielfältige Welt voller verborgener Schönheit. Und je länger man sich mit Moosen beschäftigt, desto mehr gibt es zu entdecken.

_Heike_Hofmann.webp#)

In «Moose der Schweiz» liefern die Herausgeber:innen einen umfassenden Einstieg in die faszinierende Welt der Moose. Vorkenntnisse sind keine nötig. Es braucht auch kein Mikroskop oder Binokular für den Einstieg – teure optische Geräte braucht es erst, wenn einen das Moosvirus gepackt hat und man der Sache richtig auf den Grund gehen möchte.

Für den Anfang reicht eine gute Lupe. Im Hauptteil des Buches werden 170 Moosarten porträtiert, ihre wichtigsten Merkmale und ihre Lebensräume vorgestellt und es wird auf Verwechslungsmöglichkeiten hingewiesen. Die meisten der vorgestellten Moose sind häufige Arten der tiefen bis mittleren Höhenlagen. Viele davon kann man während eines Sonntagsspaziergangs im nächsten Wald, an einer alten Betonmauer oder bereits im Stadtpark finden. Es ist nicht nötig, weit zu reisen, schon vor der Haustür gibt es viel zu entdecken.

_Norbert_Schnyder.webp#)

In der Schweiz gibt es über 1100 verschiedene Moosarten, und es werden regelmäßig neue Moose in der Schweiz gefunden. Auch über Verbreitung, Ökologie und Gefährdung der Moose ist noch längst nicht alles bekannt. Es gibt hier also zweifellos noch viel zu erforschen!

In diesem Beitrag schauen wir uns genauer an, was Moose eigentlich sind und wie sie leben. Zudem stellen wir Ihnen eine Art Superhelden unter den Moosen kurz vor: die Torfmoose.

Was sind eigentlich Moose?

- Meist erkennt man mit einem kurzen Blick, ob man ein Moos oder eine andere Pflanze vor sich hat. Aber was sind eigentlich die gemeinsamen Merkmale, die die Moose von allen anderen Pflanzen unterscheiden?

- Wasser- und Stoffleitsysteme, wie für die Gefäßpflanzen typisch, sind oft gar nicht vorhanden oder nur schwach ausgeprägt und echtes Holz (Lignin) fehlt, Lignin-ähnliche Stoffe werden aber gebildet. Moose sind unter anderem deshalb in ihrem Höhenwachstum eingeschränkt und erreichen in den meisten Fällen nur wenige Millimeter bis einige Zentimeter an Höhe.

- Auch echte Wurzeln, wie bei den Gefäßpflanzen vorhanden, fehlen. Die Würzelchen der Moose (die sogenannten Rhizoide) sind sehr einfach aufgebaute Zellfäden, die in erster Linie der Verankerung und teilweise der externen Wasserleitung, also der Wasserleitung außerhalb des Pflanzenkörpers,oder der Wasserspeicherung dienen.

- Falls Blätter vorhanden sind, sind diese nie gestielt und immer sehr einfach aufgebaut. Abgesehen von einer Blattrippe, die nicht immer vorhanden ist, bestehen sie in den meisten Fällen nur aus einer einzigen Zellschicht.

- Moose sind immergrün, die Blätter werden nie abgeworfen.

- Wasser und Nährstoffe werden über die ganze Oberfläche, also direkt über die Blätter und die Stämmchen bzw. den Thallus, aufgenommen.

- Die meisten Moose sind wechselfeucht (poikilohydrisch) und können längere Austrocknung unbeschadet überstehen. Wenn Moose austrocknen, rollen sich ihre Blätter oft in charakteristischer Weise ein oder legen sich eng an das Stämmchen. Ausgetrocknete Moose nehmen bei Regen schnell Wasser auf und können innert weniger Minuten ihre Stoffwechselfunktionen wieder aktivieren. Zwischen den verschiedenen Moosarten gibt es allerdings große Unterschiede hinsichtlich der Austrocknungstoleranz. Moose von sehr feuchten Standorten wie Mooren ertragen Austrocknung meist nur über kurze Zeit (wenige Tage), Moose von trockenen Standorten hingegen können über Wochen oder sogar Monate austrocknen, ohne Schaden zu nehmen.

- Sehr viele Moose haben spezialisierte, vegetative Fortpflanzungseinheiten wie Brutkörper, Brutthalli oder Bruchblätter entwickelt, die der asexuellen Fortpflanzung dienen. Die vegetativen Fortpflanzungseinheiten fallen leicht ab und können bei Regen weggeschwemmt oder auch mit Tieren verbreitet werden. Gelangen sie an geeignete Standorte, können sie anwachsen und neue Moospflänzchen bilden.

Das grundlegendste Merkmal aber, um Moose von Gefässpflanzen zu unterscheiden, liegt in ihrem Lebenszyklus, den wie hier im folgenden beschreiben.

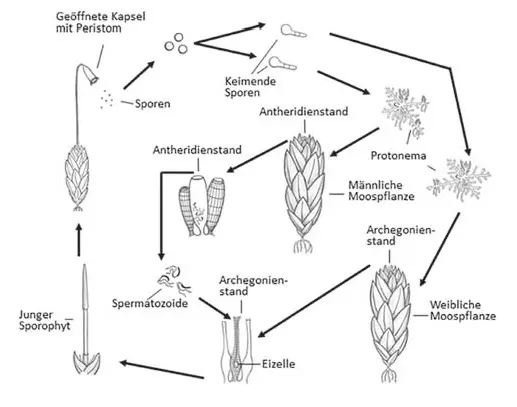

Der Lebenszyklus der Moose

Das wichtigste gemeinsame Merkmal aller Moose ist ihr für Landpflanzen einzigartiger Lebenszyklus oder Generationswechsel (siehe Schaubild) Mit der Keimung der Spore beginnt das Wachstum einer neuen Moospflanze, des sogenannten Gametophyten. Die Sporen bilden bei den Laubmoosen zuerst einen fädigen, grünen Überzug, das Protonema. Dieses bildet nach einer bestimmten Zeit Knospen, aus denen sich die eigentlichen Moospflänzchen entwickeln. Bei den Lebermoosen und den Hornmoosen ist das Protonema nur sehr schwach ausgebildet und die Entwicklung der Moospflänzchen beginnt mehr oder weniger direkt nach der Keimung der Spore.

Antheridien also recht nahe sein. Dies ist besonders bei zweihäusigen Arten, also bei Arten, bei denen Archegonien und Antheridien auf verschiedenen Pflanzen gebildet werden, oft ein Problem, da die männlichen und weiblichen Pflanzen zu weit voneinander entfernt wachsen. Bei einhäusigen Arten, wo die Archegonien und Antheridien auf den gleichen Sprösschen gebildet werden, sind die Befruchtungsraten meist deutlich höher als bei zweihäusigen Arten. Sporophyten bei einhäusigen Arten gehen allerdings oft aus Selbstbefruchtung hervor, doch scheint dies bei Moosen kein Nachteil zu sein.

Hat eine erfolgreiche Befruchtung stattgefunden, also ein Spermatozoid den Weg zu einer Eizelle gefunden, so entwickelt sich der sogenannte Sporophyt, die sporenerzeugende Generation. Durch die Verschmelzung von Eizelle und Spermatozoid sind nun zwei Chromosomensätze vorhanden, einer von der Mutter (Eizelle), einer vom Vater (Spermatozoid). Der Sporophyt verfügt also über einen doppelten oder diploiden Chromosomensatz. Dies im Gegensatz zu den eigentlichen grünen Moospflänzchen, deren Zellen nur einen einfachen Chromosomensatz aufweisen, also haploid sind. Der reife Sporophyt ist relativ einfach aufgebaut und besteht bei Laub- und Lebermoosen aus einem Fuß, mit dem er im Gewebe der Moospflanze (des Gametophyten) verankert ist, einem mehr oder weniger robusten Stiel und einer Kapsel. Bei den Hornmoosen ist der Sporophyt ebenfalls mit einem Fuß im Gewebe des Gametophyten verankert, ein Stiel fehlt aber und die Kapsel ist ein längliches, hornförmiges Gebilde.

_Heike_Hofmann.webp#)

Die Sporophyten der Moose sind nie verzweigt und tragen immer nur eine Kapsel. In dieser werden die Sporen gebildet. Da der Sporophyt einen doppelten Chromosomensatz aufweist, die Sporen aber wieder einen einfachen, ist für die Bildung der Sporen eine sogenannte Reduktionsteilung (Meiose) notwendig.

Diesen Wechsel zwischen dem dominanten, haploiden Gametophyten, der eigentlichen Moospflanze, und dem einfach aufgebauten, diploiden Sporophyten, der quasi auf dem Gametophyten sitzt, findet man so bei keiner anderen Gruppe von Landpflanzen.

Der Lebenszyklus und die weiteren zuvor aufgeführten Merkmale gelten so für alle Moose. Innerhalb der Moose gibt es aber auch große Unterschiede und man kann drei Hauptgruppen unterscheiden, die Laubmoose, die Lebermoose und die Hornmoose.

Eine ganz besondere Moosgruppe sind die Torfmoose, die hier abschließend einen besonderen Platz verdienen. Sie sind nämlich wichtige Ökosystemingenieure:

Torfmoose – Ökosystemingenieure mit weltweiter Verbreitung

Die Torfmoose (Gattung Sphagnum) sind eine der wichtigsten Moosgruppen überhaupt, erfüllen sie doch eine Reihe wichtiger Ökosystemfunktionen und können als eigentliche Ökosystemingenieure bezeichnet werden. Vor allem in der Nordhemisphäre bedecken sie riesige Flächen, z. B. in Skandinavien, Schottland, Irland, Kanada, Alaska und Sibirien, und haben dort mächtige Torfschichten aufgebaut. Die Torfschichten bestehen hauptsächlich aus unvollständig abgebauten Torfmoosen und können mehrere Meter dick sein. Wie kommen diese zustande? Torfmoose wachsen in nassen Umgebungen, vor allem in Hochmooren, wo sie mehr oder weniger die gesamte Oberfläche bedecken.

In Mooren ist der Abbau des organischen Materials stark gehemmt, da in den wassergesättigten Böden kaum Sauerstoff vorhanden ist. Die Torfmoosteppiche, welche die Moore überdecken, wachsen immer weiter in die Höhe, die älteren Teile werden langsam begraben und vertorfen, d. h., sie werden kaum abgebaut und werden nach und nach in den typischen braun-schwarzen Torf umgewandelt. Pro Jahr kann in einem Hochmoor bis ein Millimeter Torf aufgebaut werden. Eine Torfschicht von einem Meter Dicke ist also etwa 1000 Jahre alt. Die über die Jahrtausende oft mehrere Meter dicken Torfschichten speichern enorme Mengen an Kohlenstoff, daher gehören die Torfmoose weltweit zu den wichtigsten Kohlenstoffspeichern.

_Ariel_Bergamini.webp#)

Text: adaptiert aus «Moose der Schweiz».

Die Herausgeber:innen und Autor:innen beschäftigen sich beruflich und privat mit den Moosen der Schweiz:

Ariel Bergamini (Hrsg.) studierte Biologie an der Universität Zürich, wo er 2001 mit einer Arbeit über Moose und Umweltbeziehungen in Kalkflachmooren promovierte. Anschliessend arbeitete er als Moos-Spezialist in einem Ökobüro, bevor er 2003 an die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL (Birmensdorf, Schweiz) wechselte. Heute leitet er dort die Forschungsgruppe Lebensraumdynamik und das langfristige Monitoringprojekt «Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz». Er ist ausserdem Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Bryologie und Lichenologie. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Fragestellungen rund um Biodiversität sowie deren Veränderung und, wenn Zeit bleibt, mit Moosen.

Ann-Michelle Hartwig (Hrsg.) ist Landschaftsökologin und arbeitet seit 2022 am Nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Moose «Swissbryophytes» an der Universität Zürich sowie seit 2023 für den Bereich «Moos» des Ökobüros «Forschungsstelle für Umweltbeobachtung».

Heike Hofmann (Hrsg.) ist Biologin und leitet seit 2009 das Nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Moose «Swissbryophytes» und ist Kuratorin der Moossammlung an der Universität Zürich.

Markus K. Meier (Hrsg.) studierte Biologie an der Universität Zürich und beschäftigt sich seit seinen Moos-ökologischen Untersuchungen im Rahmen seiner Diplomarbeit 1995 privat und mit seinem Ökobüro «flora + fauna consult» mit Moosen.

Norbert Schnyder (Hrsg.) ist Biologe und leitete bis zu seiner Pensionierung das Nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Moose «Swissbryophytes» an der Universität Zürich sowie die Abteilung «Moos» im Ökobüro «Forschungsstelle für Umweltbeobachtung».